Die Zahlen sind ernüchternd: 87 % der KI-Projekte im Mittelstand schaffen es nicht in den Produktivbetrieb.

Nicht weil die Technologie nicht funktioniert – sondern weil Unternehmen auf die falsche Technologie setzen.

In den letzten zwei Jahren wurden über 40 mittelständische Unternehmen befragt, die KI-Systeme implementieren wollten. Fast alle hatten denselben Startpunkt:

„Wir wollen einen ChatGPT für unsere Unternehmensdaten.“

Fast alle sind an denselben Problemen gescheitert.

Dieser Artikel erklärt, warum die erste Generation von KI-Chatbots für ernsthafte Geschäftsanwendungen nicht ausreicht – und wie die zweite Generation das Problem löst.

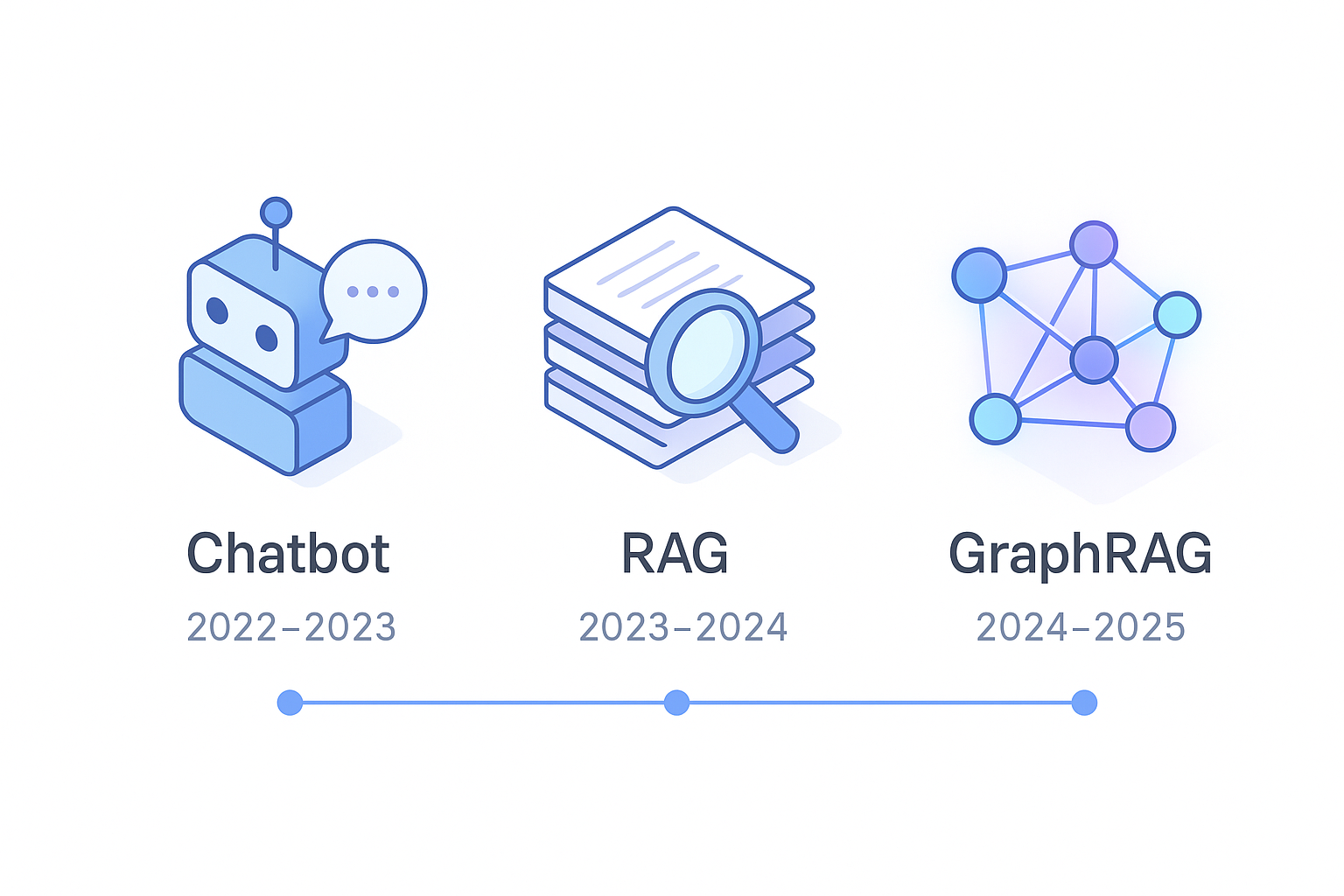

Die drei Generationen von KI-Systemen

Um zu verstehen, wo wir heute stehen, hilft ein Blick auf die Evolution.

Generation 1: Der pure Chatbot (2022–2023)

Wie es funktioniert:

Ein Large Language Model (z. B. GPT-4) wird mit Unternehmensdaten trainiert (Fine-Tuning) oder erhält Zugriff auf eine Datenbank.

Was gut funktioniert:

- Einfache Fragen mit klaren Antworten

- Textzusammenfassungen

- Formulierungshilfen

Wo es scheitert:

Ein Automobilzulieferer implementierte einen Chatbot für technische Dokumentation. Nach drei Wochen Testbetrieb wurde das System abgeschaltet – der Grund: Es erfand Spezifikationen.

Das ist kein Fehler in der Konfiguration, sondern das Grundprinzip von LLMs: Sie generieren wahrscheinliche Antworten, keine verifizierbaren Fakten.

Generation 2: RAG – Retrieval-Augmented Generation (2023–2024)

Die Technologiebranche reagierte mit RAG.

Die Idee: Statt das Modell frei antworten zu lassen, werden zuerst relevante Dokumente gesucht, die als kontextuelle Grundlage dienen.

Wie es funktioniert:

- Anfrage → Vektorraumabbildung

- Semantische Suche nach ähnlichen Textpassagen

- Kontextübergabe ans LLM

- Antwortformulierung auf Basis des Kontexts

Was sich verbessert:

- Antworten basieren auf echten Dokumenten

- Weniger Halluzinationen

- Aktuellere Informationen

Aber: RAG löst nur einen Teil des Problems.

Das fundamentale Limit von Standard-RAG

RAG funktioniert gut bei Fragen, deren Antwort in einem einzigen Dokument steht.

Funktioniert gut:

„Was ist unsere Richtlinie für Homeoffice?“

Funktioniert schlecht:

„Welche Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung haben in den letzten 6 Monaten an Projekten für Kunden aus der Automobilindustrie gearbeitet UND besitzen Zertifizierungen im Bereich funktionale Sicherheit?“

Diese Art von Fragen erfordert das Verknüpfen mehrerer Informationsquellen – also das Verstehen von Beziehungen.

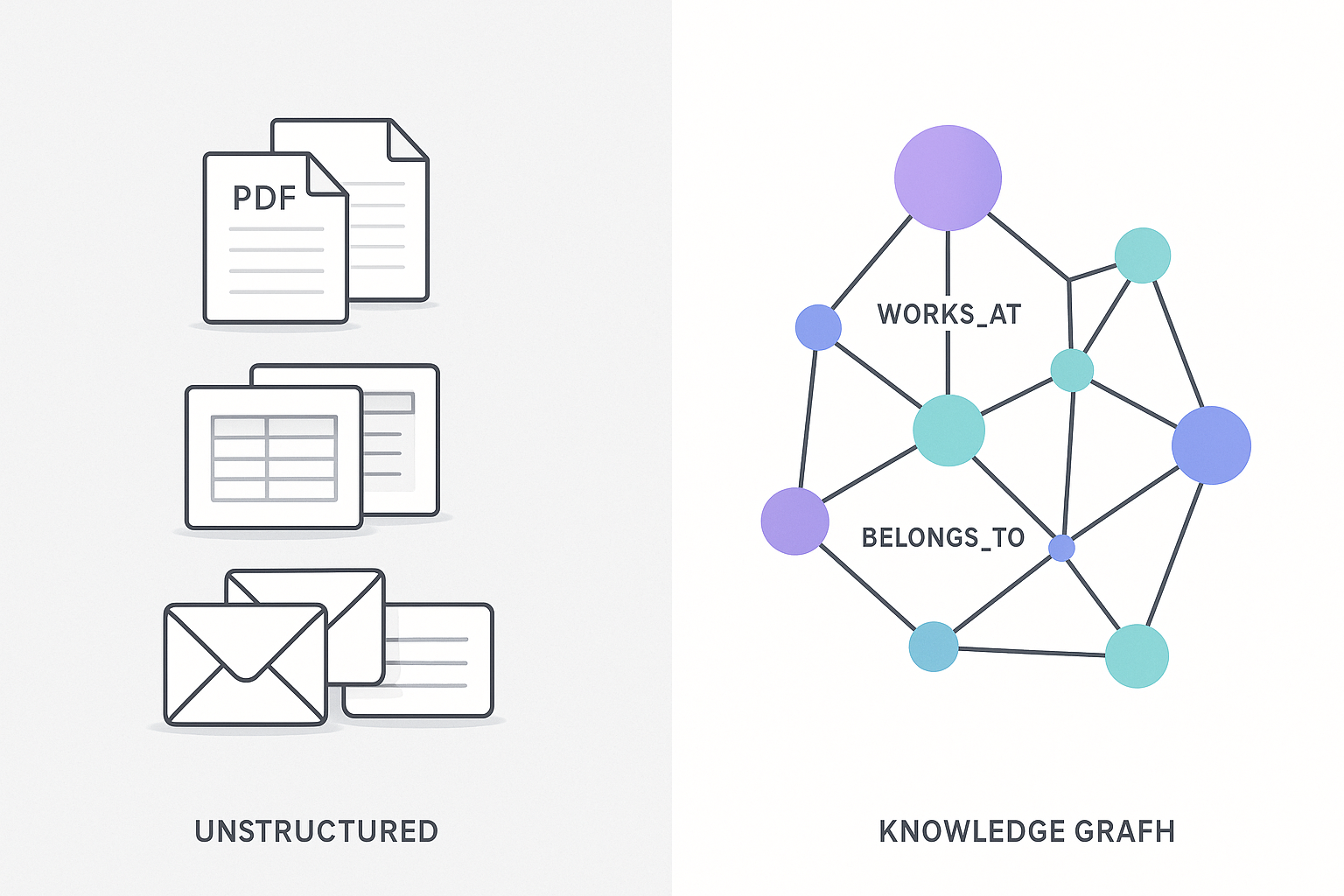

Der Paradigmenwechsel: Von Ähnlichkeit zu Beziehungen

Standard-RAG basiert auf semantischer Ähnlichkeit – nicht auf relationalem Zusammenhang.

Szenario: Compliance-Prüfung in einem Finanzdienstleister

Eine Compliance-Anfrage:

„Welche Transaktionen über 50.000 Euro wurden in den letzten 3 Monaten von Konten mit Firmensitz in Hochrisikoländern durchgeführt, bei denen die KYC-Prüfung älter als 2 Jahre ist?“

Ein Standard-RAG-System würde relevante Texte finden, aber keine garantierte Verbindung zwischen diesen Datenpunkten herstellen können.

Generation 3: GraphRAG – Die strukturierte Revolution (2024–2025)

GraphRAG führt einen Architekturwechsel ein:

Informationen werden nicht als Text, sondern als Wissensgraph aus Entitäten und Beziehungen modelliert.

Grundidee:

- Knoten: Dinge (Mitarbeiter, Projekte, Kunden …)

- Kanten: Beziehungen (arbeitet bei, gehört zu, erstellt von …)

Das System kann dadurch nicht nur ähnliche Texte, sondern tatsächliche Zusammenhänge durchlaufen.

Wie GraphRAG die Arbeit in verschiedenen Branchen verändert

Beispiel 1: Fertigungsindustrie – Qualitätsmanagement neu gedacht

Ein Wissensgraph erkennt in Sekunden Zusammenhänge zwischen Chargenfehlern, Lieferanten und Maschinen – statt tagelanger manueller Analysen.

Ergebnis:

„Alle betroffenen Chargen verwendeten Material von TechSupply GmbH, geliefert zwischen 12.–18. 08. 2024.“

Beispiel 2: Logistik – Operative Exzellenz durch Wissensvernetzung

Ein Logistikunternehmen speichert in GraphRAG Wissen über Kundenanforderungen, Fahrerqualifikationen und Routenrisiken.

Anfrage:

„Wer kann morgen die Gefahrgut-Lieferung zur Automotive Parts AG übernehmen?“

Antwort:

„Thomas Weber – ADR-zertifiziert, kennt Kunde und Route.“

Ergebnis: Wissen bleibt erhalten, Effizienz steigt.

Beispiel 3: Professionelle Dienstleistungen – Expertise-Mapping

Eine Unternehmensberatung nutzt GraphRAG, um Kompetenzen, Projekte und Sprachen der Mitarbeitenden zu verknüpfen.

Anfrage:

„Berater:in mit Supply-Chain-Erfahrung, Automotive-Projekten, Italienischkenntnissen und Verfügbarkeit Q1?“

Antwort:

Dr. Anna Schneider – perfektes Matching.

GraphRAG ermöglicht so präzise Ressourcenplanung und Wettbewerbsvorteile.

Agentic AI: Vom Auskunfts- zum Handlungssystem

GraphRAG liefert Wissen – Agentic AI liefert Handlung.

Diese Systeme planen, entscheiden und interagieren selbstständig mit Tools.

Fähigkeiten eines Agenten:

- Planung – Aufgaben in Teilschritte zerlegen

- Werkzeuge – Zugriff auf APIs, Datenbanken, Systeme

- Entscheidung – Handlungslogik nach Regeln und Kontext

Beispiel: Angebotsbearbeitung im technischen Vertrieb

Vorher:

4–8 Stunden Bearbeitungszeit über 5 Tage

Mit Agentic AI:

2 Stunden vollautomatische Verarbeitung – von der Anfrageanalyse bis zur Angebotsfreigabe.

Das System:

- prüft Machbarkeit,

- berechnet Materialbedarf,

- simuliert Produktionspläne,

- erstellt das Angebot automatisch.

Die Synergie: GraphRAG + Agentic AI

Die Kombination aus strukturiertem Wissen und autonomen Prozessen führt zur End-to-End-Automatisierung.

Beispiel: Reklamationsbearbeitung

Traditionell: 5–10 Tage, 6–8 Personen

Mit GraphRAG + Agentic AI: 2 Stunden, 1 Person für Ausnahmefälle

Das System:

- analysiert Kundenhistorie, Produktionschargen, Qualitätsdaten

- entscheidet gemäß Richtlinien

- löst Ersatz, Gutschrift und Dokumentation automatisch aus

Was das für die digitale Strategie bedeutet

1. Nicht in auslaufende Technologie investieren

Reine Vektor-RAG-Systeme stoßen bald an ihre Grenzen.

2. In Beziehungen denken, nicht in Dokumenten

Unternehmensdaten sind Netzwerke von Fakten, keine Textsammlungen.

3. Prozessautomatisierung als ROI-Hebel

Der größte Nutzen entsteht durch Systeme, die eigenständig handeln.

4. Klein starten – mit skalierbarer Architektur

Ein klar abgegrenzter Use Case, messbare Kennzahlen und ein PoC in 6–8 Wochen schaffen den Einstieg.

Der konkrete nächste Schritt

Ein Pilotprojekt sollte:

- hohen manuellen Aufwand,

- klare Messbarkeit und

- begrenzte Komplexität aufweisen.

Typische Einstiegspunkte:

- Internes Wissenssystem

- Angebotsvorprüfung

- First-Level-Support

- Dokumentenverarbeitung

Messbare Kriterien:

Zeitersparnis, Fehlerquote, Nutzung, Zufriedenheit.

Fazit: Die Technologie ist bereit – Ihre Konkurrenz auch?

Die KI-Evolution zeigt drei Phasen:

- Standard-Chatbots – Experiment

- RAG-Systeme – Übergangsphase

- GraphRAG + Agentic AI – Zukunft

Unternehmen, die jetzt beginnen, sichern sich in zwei Jahren einen entscheidenden Vorsprung.

Die Frage ist nicht, ob diese Technologie Märkte verändert –

sondern wer sie zuerst richtig einsetzt.

Über den Autor:

Masiar Ighani unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Implementierung von GraphRAG und Agentic AI. SkillByte entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für intelligente Prozessautomatisierung.

📩 Kontakt: mighani@skillbyte.de